温其如玉的刘华轩先生

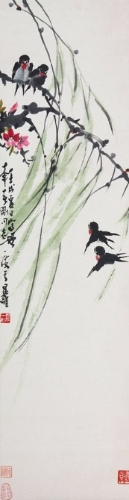

“淡淡轻烟,溶溶院落,月在梨花······”记得每次欣赏刘华轩先生的花鸟小品时,总是感觉到一股和畅的春风迎面而来。

刘华轩先生(1899—1986),云南大理人,生前系中国美术家协会云南分会资深会员,是云南美术界深受尊敬的老一辈著名国画家。刘华轩先生对绘画的爱好源于家庭的熏陶,18岁时他从大理省立中学毕业后第一次离开家乡并辗转来到昆明求艺,曾师从廖新学先生习油画,打下了坚实的造型基础,后在正义路开设“华轩美术馆”,颇负时誉。曾任护国军秘书长和代理云南省长的民国元老周钟岳先生惊叹于这位青年画家的写真功夫,题匾“精拟龙眠”以赠,把刘华轩比作北宋的大画师李公麟。他这期间受云南国画家王铮(号铁聋)周霖(字慰苍)影响专攻国画,抗战期间徐悲鸿、张聿光、张善子诸先生避乱来昆,刘华轩均过从请教,得到他们热情的鼓励和指点。自号“虎痴”的张善子先生还以自己的一幅精品《苇塘饮水之虎》相赠并期以厚望。在其后长达半个世纪的艺术实践中刘华轩先生萤窗雪案艰辛探索,终于在70岁后形成了他兼工带写、清逸明丽的艺术风格,深为画坛所称道。刘老擅长花卉翎毛,精于走兽,兼工山水人物,我们认为他是近现代云南画坛上难得的多面手。他的画师法任伯年、潘椒石并受岭南派影响,取中国画疏朗清逸的-脉,气度高旷淡雅,十分难得。他非常善于捕捉菊篱豆架间田园景致的细微变化来体现一种恢弘磅礴而归于澄明的大化之境,使他的画具有相当的感染力。刘老是一位真诚的艺术家,他从不玩弄笔墨技巧,他所追求的是绘画本身所应传达的思想和情操,这一点深为其挚友周霖先生所推崇,曾写诗以费“但得胸中春意足,莫嫌老笔已粉披”。刘老古稀之年尚长于巨幅宏构,《松鹰图》、《声威震大千》、《雪鹰图》等代表作堪称艺苑珍品。但在我们的印象中刘老的晚年更喜欢一无拘牵率性点染些小品画。记得在畅意抒怀之际,老人会随手拿来裁下的尺素一帧,信手挥洒,每每多有神来之笔。其中的《月色融融》、《溪边八哥》、《枫林小鸟》等花鸟小品意境高妙,精纯地体现了中国文化“蓄素葆贞”的正则,这批小品画先后共集80余幅,是现代花鸟画中不可多得的逸品。令人遗憾的是上世纪八十年代初期,这批小品画被昆明的一位画工笔花鸟的晚辈借走,据说遗失了。这真是云南花鸟史上的一页缺失。

刘华轩先生的一生以其修己持正、敬业乐群的生活态度体现了一位中国文化老人“朗月清风、长松巨壑”的儒雅情怀。在耄耋之年刘华轩先生欣逢盛世,1980年为欢呼自卫还击的胜利,老人不顾体衰多病命笔赶绘了《战地黄花分外香》《一双好鸟话捷音》和《胜利喜报传北京》三幅花鸟画精品委托昆明部队政治部转赠给前线子弟兵,在军内外引起很大反响。1983年春,中国美术家协会云南分会在云南省博物馆为他举行大型个人回顾展,轰动西南,四川美术学院国画系的师生及川黔两省的美术爱好者都曾特地赶来观摩,其影响可见一斑。云南电视台为此摄制了《刘华轩和他的花鸟走兽画》专题片,《云南画报》也专版介绍了他的艺术,他的《海棠八哥图》入选《云南国画集》。

刘华轩先生还是一位辛勤的艺苑园丁,在文革中那一片萧瑟的环境下他都不忘培育艺术青年,杨向阳、赵正能、杜建民、陈立言、陈正强、梁宝森、朱仲元等一批活跃于今天画坛的云南画家都曾得到刘老无私的教诲。今天我们缅怀刘华轩先生不仅仅是追忆一位画坛前辈,也是怀念一代温良风范之不在;“温其如玉”使人想到《论语》上所说的温、良、恭、俭、让,这种风范离现下当今好像真是遥远了,其实这也是中国文化中一脉主流所在。

风趣洒脱的江一波先生

1985年的除夕之夜,一位才情横溢、造诣精深的著名国画家江一波先生在医院与病魔拼搏了两年之后孤寂地在昆明走完了他77坎坷的人生旅程。

江一波先生(1908-1985)福建闽侯人。他自幼受过良好的传统文化教育,青年时代在上海华商广告公司任绘图员时曾从吴昌硕弟子王个簃先生习篆刻。抗战爆发后,他积极投身抗日救亡运动,担任福建抗日剧团执行导演,并辗转于闽赣两省从事中学教育,并先后在南昌、庐山举办过个人画展。年届不惑的他已是当地很有声望的画家了。1945年5月二野四兵团解放南昌,江一波携笔从戎,在转战西南的征途中无论行军打仗多么艰辛,他始终没有放下过手中的画笔。进入江南后江一波成为颇受瞩目的部队画家,并与廖新学、许敦谷、梁书农、周霖、袁晓岑等地方画家打成一片,相交甚笃。他多次深入边疆民族地区,创作了一批具有浓郁时代气息的佳作,可以说江一波是最早描绘和表现西双版纳热带风光、风物的中国画家之一。他的国画《佛海的春天》在1983年西南军区文艺检阅大会上获二等奖。1955年在军区文化部副部长冯牧的积极推荐下江一波转业到北京,任《美术》杂志编辑及国画和民间美术组组长,次年成为中国美术家协会会员,那时,他与齐白石、高希舜等名画家都有交往。二十世纪50年代中期包括黄胄在内的许多画坛新秀的作品都是由他在《美术》上发表介绍的。

1985年江一波先生调《宁夏日报》社任美术编辑,在那里度过了近20年困顿寂寥的时光。从他的《寄调相思引-1972年想念北京》一词中我们能体会到先生彼时的心情——“魂梦连宵到北京,街灯璀璨月华明;天安门上,檐角挂红灯。交寡深深怀旧地,变多渐渐悟浮生;和平村里,有客似山僧。”他的老战友、作家彭荆风读到这首词后感慨万千,认为情深文茂,有唐宋风。

云南昆明有着世界上最好的气候,1974年江一波先生离休后直接乘飞机回到了滇池湖畔,这里除了他的女儿江小梅一家外,还有苏策、尚文、彭荆风、姚泠、梅肖青、林聆、李伟卿、陈蜀尧等一批战争年代生死与共的战友,他们都了解他,给他的晚年生活很多安慰。应该说他是心情舒畅地把自己最后10年所有的精力都投入到绘画的创作中去。

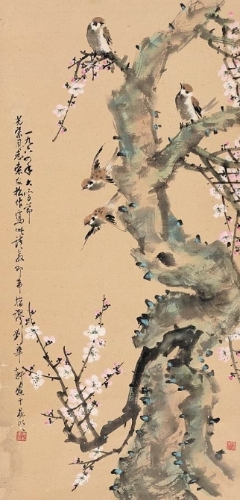

江老主攻写意花鸟,传统功力深厚,造型基础扎实,笔墨运用相当精彩。他学养丰富,为人坦荡,故其作品意境深邃,极富感染力。不幸的是正当他可以在古稀之后全身心投入绘画创作的时候竟换上了癌症,他倍加珍惜着有限的生命,居然以72岁高龄不顾病体二次拄杖到版纳、德宏写生,回到昆明后就在斗室中支起画板勤奋忘我地创作着。木瓜树、常青藤、爆竹花、棕榈树、野山蕉、石斛、虎尾兰、犀鸟等传统绘画中没有过的题材都一一出现在他的笔下。他的新作《万古长青》、《大青树》、《版纳林间》《蕃木瓜》、《千尺》等拓展了中国花鸟画的表现领域,也奠定了江一波先生在中国画坛上一代名家的卓然地位。1983年冬以上海中国画院代院长唐云、副院长王个簃先生为首的上海市政协书画家代表团访问云南,在昆明与云南书画家进行交流,并代表两省市政协互赠巨幅大画,云南的这件丈二巨制《南国春意图》就是由江老首先开笔的,他用苍劲的笔触画下的蕃木瓜树,所显示的磅礴气势曾深获当时在场的海派大家朱屹瞻先生的激赏。

江老的晚年虽独居陋室但却衣着整洁,经常一支竹杖在手,趁着那雪白的胡须,一派儒雅的长者风度。江老为人洒脱,从不拘泥小处,每逢春秋佳日他爱约上刘华轩、张苇研、易文耕、黄继龄等艺坛友人到大观楼、昙华寺、圆通山访梅、踏青,给他寂寞的生活带来了融融乐意;晚上江老常爱买上老酒一瓶,炒上一碟火腿、花生米,几盅下肚稍有醉意就提笔作画,往往一气呵成。他的代表作《风雨双禽图》、《红了樱桃、绿了芭蕉》、《想象中的公孙大娘舞剑器——墨兰》就是这样完成的;这些画亦是这位老画家风发意气的直抒。

江一波先生1980年在昆明大观楼公园楼外楼上举办过一次个人画展,那是整个文艺界经过严冬肆虐才刚刚复苏的时候,画展犹如一股惠风引起云南美术界的广泛关注和好评。1983年云南第一个群众性国画研究团体——昆明中国画院组建,江老师是主要筹建人之一。遗憾的是这时他已病卧在床,首届院展中我们看到的江老的《万古长青》、《秋艳八哥》、《紫藤八哥》、《版纳秋色》几件精品已是他的弥留绝笔了。《云南画报》曾专版介绍过他的艺术,他的国画《枇杷山雀图》入选《云南国花集》。

这位热爱生活的老画家带着许多未了的愿望永远离开了这块他纵笔讴歌的红土地,但他在云南现代美术活动中种种卓绝的努力却将给后来的人们予鼓舞和启迪。

敬业乐群的黄继龄先生

在云南老一辈的书画家中,有的人使我们敬仰,有的人使我们感到亲切,黄继龄先生则是二者兼得,这也是许多与我们同龄的年轻美术爱好者都有的同感。

黄继龄先生(1913-1991)湖南澧县人,1934年考人国立西湖艺术专科学校(今浙江美术学院)师从画宗林凤眠和李超土先生习油画,又从潘天寿、吴弗之先生学国画和书法篆刻,得到了比较全面的艺术熏陶。那时的西湖艺专真可谓人才蔚起,李霖灿、吴冠中、朱德群、赵无极都是他先后的同学。西湖艺专被认为是近现代中国美术人才的摇篮,培养出了刘开渠、艾青、李可染以及后来的席得进、苏天赐等一大批艺术家。黄继龄在学生时代就喜欢画竹子,竹是古人笔下经常出现的题材,比较难出新意,而黄继龄画竹却有自己的特点,难怪他的老师吴第之教授曾为他的一幅墨竹图题写了“竹香更比兰香远,为报诗人仔细闻”的诗句。潘天寿教授也为他画的一幅青竹图补了一方石头并题款以示对这个年轻学子的期许。

抗战爆发后西湖艺专几经迁移最后搬到滇池湖畔的呈贡县安江村办学,黄继龄从此在昆明定居下来。

黄老艺术的特点是融金石书画于一炉,三者能互为补益。其中他在金石篆刻领域取得的成就最高。俗话说篆刻比书画难,难就难在以刀代笔。黄老篆刻艺术最大的特点是气魄雄健,刀法苍劲,他运刀如泰山崩石,气势骇然,其意在古、在奇;其气在厚、在重,已自成一家面目。60岁后所作的《昆明大观楼长联印谱》已成为20世纪下半叶中国印坛的巨制名作。得到李霖灿、张仃、吴冠中、沙孟海、黄苗子、方去疾、陈大羽、沈鹏和日本书法篆刻家梅舒适、小林斗庵、今井凌雪等海内外名家的赞誉。可以说黄继龄先生与杜乙简先生、邢孝移先生、段雪峰先生一道成为云南现代金石篆刻领域承先启后的四位名家。而黄老的书法又得力于篆刻的功夫,他的书法用笔渴求金石韵味,注意枯与湿、粗与细的线条穿插;从他的行草书中能看到风竹劲兰的潇洒姿态;从他画的墨竹春兰和葡萄藤中又能看到草书飞动的线条。他的国画题材限于葡萄、山竹、春兰、芭蕉、灯笼花、仙人掌等高原常见的几种植物花卉,但却能出新意。他画的葡萄质感丰富,用笔体现出篆书的凝重和行草的流畅,这是黄老多年潜心研究的结果,虽与四川美术学院苏葆帧教授画并称现代中国画葡萄的两家,但在笔墨把握和艺术表现手法上,黄老已达到了令人拍案叫绝的程度。。相比之下我更喜欢他画的竹子,删繁就简,寥寥数枝即能画出竹子的神韵,同时将新笋和竹根人画,丰富了艺术的感染力。

黄继龄性格沉稳,为人大气厚道,新中国成立后,他长期担任昆明工艺美术研究所所长,晚年为云南省文史馆馆员,历任中国书法家协会创会理事、中国工艺美术学会理事、中国美术家协会资深会员、中国书法家协会云南分会创会副主席、昆明中国画院画师。云南电视台为他拍摄《金石书画家黄继龄》专题片《云南画报》专版介绍了他的艺术。他的《墨竹图》、《葡萄图》入选《云南国画集》。

铮铮铁骨的张苇研先生

自古燕赵多慷慨之士,而灵秀的江南水乡亦常出铁骨铮铮的汉子,这也是中国文化中的阳刚之美,著名书画家张苇研先生于云南画坛众家而言,以他鲜明的个性独出其秀。

张苇研先生(1913-2000) 浙江省浦江县人,是二十世纪云南画坛上一位重要的国画家。他自幼受同乡著名画家吴笰之、张书旂先生熏陶即喜爱书画,早年在南京中央医院实习并在卫生实验处任研究生时经常与唐云、高逸鸿等画友一起切磋绘艺,曾共同合作了一幅《松壑泉鸣图》人选当时的“第一届全国中国画展览”。抗战爆发后张苇研先生供职于华中防疫大队,参加了挺进闸北的前线救护工作,后任陆军工兵学校军医处处长。1938年他随军迁至桂林得以结识叶圣陶、丰子恺、杨晦诸先生,得到他们的亲切教诲。在广西美专校长马万里先生诚聘下他兼任该校国画教师,其间与宋吟可、阳太阳等组织漓波画社,颇负时誉。1948 年他举家辗转至云南在滇池之滨美丽的城市昆明定居下来。

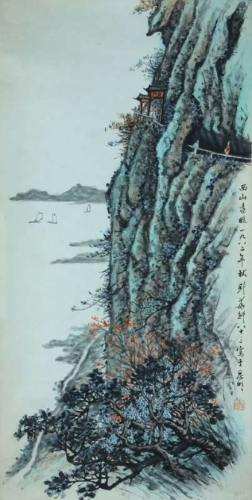

张苇研先生的国画风格源于浙派,有着深厚的功力,他擅长山水,尤精于花鸟,表现体裁很广泛;张老的艺术修养较为全面,在诗词、书法领域都很有造诣,只是为画名所掩。1984年他参加“建国三十五周年全省美术展”时那件六尺大幅《紫藤八哥图》就给参观者留下了深刻印象,那紫霞珠光中题有自作四绝一首:“叶盖烟霞舒艳锦,花垂香露滴明珠;春风雪映长廊处,疑是玄都一紫衢。”诗、书、画三绝,令人叹为观止。

张老的一生历尽坎坷但他始终不改真诚直爽的性格,从来都是疾恶如仇的;为人亦如他的绘画一样大度雄强,颇有一种浑厚的气势。他的国画构图丰富,设色古拙,尤其是用墨非常精彩,墨色对于中国画而言亦如人生一-样是五彩缤纷的。墨,乍看“一团漆黑”,但在张老笔下却放射出夺人心魄的光辉。我国当代著名美术理论家、中国美术馆研究部主任刘曦林研究员看到这幅《双鸡图》时就十分赞赏,认为“笔墨运用相当精彩,墨韵光华出来了”。这在当代画家中是不多见的。

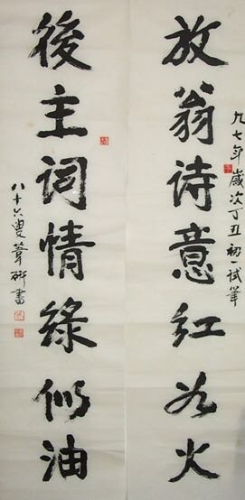

在张老的晚年政策得到落实,1985年他获得西医副主任医师高级职称,复又被聘为云南省文史馆馆员,他还是中国书法家协会会员、中国美术家协会会员,昆明中国画院画师,并且是香港文化中心学部委员。古稀之年的张苇研先生迎来了他一生创作的黄金时期。他的国画《暖风》、《秋荷》、《岁月松风》等作品曾两度参加在日本举行的“中国名画家作品展”,他还应邀为人民大会堂云南厅绘制大幅花鸟画图。亚洲著名的《收藏天地》在第23期专辑介绍了张老的书画,云南电视台拍摄了《张苇研的书画艺术》专题片,《云南画报》也曾两次专版介绍张老的艺术,他的国画《秋江冷艳图》人选《云南国画集》,并著有个人诗词选《拾遗集》。

“新枝高于旧竹枝,会凭老干为扶持”,今天的云南画坛可以说发展得枝繁叶茂,异彩纷呈了,我想这是和廖新学、许敦谷、周霖、梁书农、刘华轩、江一波、袁晓岑、黄继龄、肖士英、李广平、李智清、刘文清、刘自鸣、梅肖青、阎甫、吴希龄(昭通)、孙光宗(红河)、周秀歧(大理)、和在瑞(丽江)、关山月(满族)、朱明(玉溪)、刘傅辉、林聆、李伟卿、陈蜀尧、等老一辈画家所起到的承先启后的桥梁作用分不开的。云南美术史必将记录下老前辈们所做出的可贵贡献,他们所取得的艺术成就无疑代表着二十世纪中晚期云南国画的最高水平,他们是祖国优秀传统文化的继承者,也是云南新美术事业的开拓者。