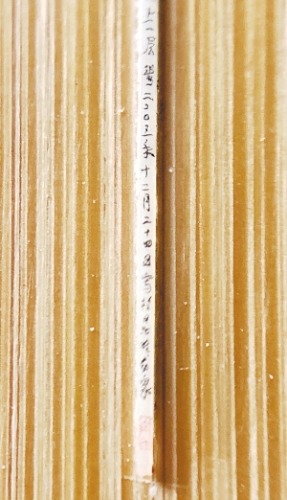

冉隆泉的微雕作品。

外面的太阳正烈,20多平方米的工作室里略显闷热,可依旧没有影响62岁的冉隆泉专心创作。

一把雕刻刀、一颗菩提子,头发花白的他对着显微镜调整呼吸,慢慢下刀,在一面磨平的菩提子核上,一行黑色的小字慢慢显现……

自学成才的“微雕大师”

冉隆泉在练字,在雕刻极小的字时自己是看不见的,全靠平时练习书法的手感。

冉隆泉出生在一个普通的木工家庭,父亲是个木匠,做细木工,专门在家具上雕花。耳濡目染,冉隆泉从小就对画画有着浓厚的兴趣。

“从小学三年级开始,我用铅笔自学绘画,画花草、小人书上的人物,简单的单线画临摹,只要有时间就画。”冉隆泉说,小时候,家里条件不是特别好,请不起专业老师教画画,完全靠自学。那时,他每到周末就喜欢往新华书店跑,只要有关于美术的书籍就买回家,照着书上的画作认真临摹。

高中毕业后,冉隆泉没有考上大学。子承父业,他也成为一名木工,工作之余喜欢雕刻些玩意儿。

微雕对刻刀非常考究,冉隆泉找到做刻刀的材料后自己打磨。

“那时候,我喜欢刻纪念章,在钢笔上、牙刷杆上刻字,画太阳、英雄人物,只要是顺手的材料都有兴趣尝试。”冉隆泉说,因为爱钻研,刻字刻图有模有样,朋友、家人常请他帮忙刻东西。有一次,一个单位给员工发钢笔,钢笔上的刻字全出自他之手。

真正开始进入“微雕世界”,完全出于一次偶然。20多年前,冉隆泉在报纸上看到一篇报道称,一个外国人在头发上雕了200个英文字母。“我看报道时就想起小时候学过的《核舟记》这篇文章,大概讲了一个雕刻名家用核桃雕刻一只小舟,使用的就是微雕技艺。”

外国人在头发上刻英文字母,我们中国人也可以在头发上刻中文。从那时起,他就暗下决心,要研究微雕这门技艺。没有任何可参考的教材,也没有这方面的师傅,他就自己琢磨、研究。

“完全是摸着石头过河。没工具,我就自己制作显微镜、微雕刀具。”他从市场上买来一般的高碳钢刀,回去磨细。刀尖太细易卷口,他就把磨细的钢刀在火上錾火淬烧,烧完后再试韧性……就这样反复多次,一直烧制到适合做微雕的硬度。

学习微雕要耐得住寂寞,冉隆泉在工作室里创作常常一坐就是一天。

那时的他已不做木工,在一家广告公司做设计,工作之余有了更多的创作时间。他找来各种材料试手,金属、石头、米粒、橄榄核、杏核、桃核……多次对比后,发现在一种进口麻将牌上特别适合做微雕,那种材料软硬适合,与象牙的颜色和手感非常相似,很适合练手。

一根头发刻三首古诗

慢慢地,冉隆泉雕刻的字、画越来越“细微”,手法越来越“炉火纯青”。“但是,我从没忘记自己确定的目标:在头发上刻字。”

冉隆泉先找猪鬃、马尾练手,成功后开始找合适的头发丝试验。“要在头发上雕字,首先要找到营养充分的青壮年的白发,头发丝的直径一般为0.05~0.08毫米,但在头发上刻字对发质要求更高,越粗越有韧性的头发丝才适合,最好找到直径0.09毫米的发丝,且要光滑、椭圆形的。”

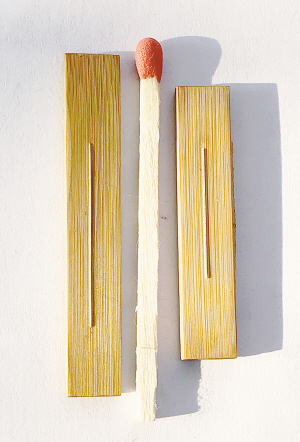

头发丝上刻古诗(左右两边木条上是刻上字的头发丝,中间是一根普通的火柴)。

找到头发后需先把弧形的头发处理成平面,然后固定、磨刀。“头发实在太细,刀子一刻上去就会起一片粉末,根本看不到,相当于闭着眼睛盲刻。头发丝上刻字要求极高,不能喘气,脉搏要平稳,在脉搏两次跳动间隙下刀。”千百次失败之后,2003年12月,冉隆泉终于在头发丝上刻了一首五言绝句。

如今,在长2厘米左右的头发丝上,他可以刻3首古诗,平均每个字用时1分钟。目前,全国会发雕技术的也就两三个人。

微雕形式有“三绝”:微书、微画、微型工艺。内容上则以儒释道、唐诗宋词、汉赋等传统文化为主。

在M60文化创意园冉隆泉工作室陈列着不少微书、微画、微型工艺作品,其中古诗词和人物形象最多。

橄榄核雕出来的齐白石像,胡子丝丝分明;象牙上的仕女图,头比芝麻还小;一颗米粒上刻有240个字的心经……最让冉隆泉自豪的是,2006年到2008年期间,他花了1年半创作的微型国画《云南风光》。在这幅宽1.5厘米、长8米的微型国画上,有白雪皑皑的白马雪山、春花灿烂的高山草甸、大气磅礴的三江并流、神奇炫彩的东川红土地、神秘梦幻的热带雨林等具有代表性的云南景观……

微雕时产生的粉末会盖住字迹,冉隆泉是凭着手感雕刻。

钻研微雕数十年,冉隆泉已蜚声国内外,作品被国内及日本、新加坡、泰国等国的相关机构和个人收藏。

“独门手艺”的传承忧虑

日前,盘龙区“龙泉探梅”和“昆明微雕”两个项目被列为云南省第四批非物质遗产保护名录。

作为“昆明微雕”的传承人,冉隆泉在挑战极限后也有自己的担忧:“微雕技艺需要极高的书法和绘画基础,作品要有思想、有灵魂,需要数十年的刻苦学习和钻研。此外,学习微雕要耐得住寂寞,他在工作室里创作常常一坐就是一天。”

一幅有火柴盒大小的微雕画。本组图片记者周密摄

“只要是愿意学习微雕的人,我都愿意倾囊相授。”冉隆泉说,这么多年来,认真跟他学习微雕的只有自己的儿子和两个在校大学生,可是,当他们面临生存压力时都很难坚持下去。他现在最担心的是这个“独门手艺”的传承会后继无人。“我现在想,等我有精力了,要把这么多年钻研微雕的心得、笔记整理出一本微雕教材,把这门手艺传承给后人,一代一代传下去。”(昆明日报 记者雷晴 胡耀元)