《走月亮》的作者、“课本爷爷”吴然老师,曾分享过他的写作心得,告诉大家这篇文章的诞生,既源于他多重的童年记忆,也来自一些偶然的灵感触发。吴然老师没有直接复刻真实的童年经历,而是对回忆进行了“艺术化”提炼,写出了对生活细腻的观察,写出了母爱与温暖。

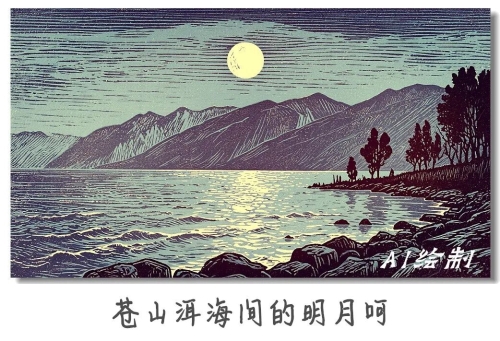

今天,我们尝试应用AI技术,把《走月亮》这篇优美课文改编成了一段童谣短视频。希望声音和画面,可以把吴然老师笔下云南大理的月光、苍山洱海间的风,以及母子(女)之间温暖相伴的深情,带到大家眼前和耳畔。

接下来,我们一起看看“走月亮”这个文章题目,看看它为什么那么吸引人?

我们平时说的“走路”的“走”,和能踩得住的地面相关。而“月亮”,是高悬夜空、遥遥发光的星球,原本和“走”这个动词完全搭不上。但当它们组合在一起后,“走月亮”一下子叫人浮想联翩:月光洒落人间,是不是犹如一条银光闪闪的小路?在这柔和的月色中漫步,月亮也仿佛成了我们的朋友,静静陪伴在人的左右。

“走月亮”并不是在月亮上走路,而是人借着月光,把夜晚走成了一首诗。

这三个字听起来像是孩子自然而然说出的话,简短、天真,却很诗意。不像“走夜路”那么平淡,而是充满了画面感和想象力,优美又亲切。

其实,“走月亮”本是我国江南地区传统习俗。清代作家沈复在他的《浮生六记》中曾记载过:中秋之夜,妇女们结伴在月下漫步,叫作“走月亮”。吴然老师把这个古老民俗“借”了来,写进他自己的童年故事里——“我和阿妈走月亮”。可以说,这个文章标题既有文化韵味,又有个人体温,“走月亮”的故事,既属于N年前某个云南的秋夜,也属于天下所有被母爱照亮的孩子。

看来,写作文时偶尔跳出习惯的表达,把看似不相关的词语组合到一起,常常会带来意想不到的美和新意呢。亲爱的小读者,你要不要也试一试,写一写自己的“星星”“风声”“萤火”……呢?

作者简介

吴然,1945年生,云南宣威人。曾在昆明、大理读书。当过工人和《春城晚报》副刊编辑,并创办冰心题写刊名的《小桔灯》儿童副刊。出版《歌溪》《天使的花房》等多部。散文《大青树下的小学》《走月亮》分别选入小学三、四年级《语文》教科书。三次获全国优秀儿童文学奖,并获昆明市文联首届“德艺双馨”荣誉称号。现为中国作协会员、云南省文史研究馆馆员、昆明儿童文学研究会顾问。