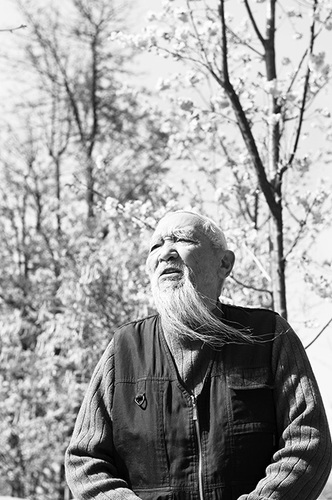

103岁的谭老

十年前我家搬到翠湖边居住,每天散步,常见一位很老的老人也在翠湖边练剑、散步 ,偶尔还能遇见一位中年男子像拜神似的向老人作揖敬三拜。也能见到有家人带小孩来请老人祈福!这位老人确实像位神仙:银色胡须长一尺,如锦丝般随风摆动,白发苍苍、白眉浓密,而且他穿着讲究、面色红润、气度非凡。一直想知道老人究竟是什么人。直到今年有一天,

看到作家雷杰龙恭敬地向老人问好,他才向我介绍了这位老人原来就是大名鼎鼎的谭碧波,已经 103岁高寿了。

谭碧波,老革命者,省文联筹建者、创始人之一、剧作家,“中国影视人类学”奠基人。创作过大量反映革命时期以及解放后社会形态的剧本,后编辑为《谭碧波戏剧创作选》一书。其中,《蔡锷》这个剧本经过 3年的编排,改名为《护国忠魂》,今年开始在昆明剧院上演。五六十年代组织调查过 23个少数民族社会历史形态,撰写过 200多万字的调查报告,后编入《二十世纪五十年代云南民族社会历史纪录片脚本汇编》,由中国戏剧出版社出版。他组织拍摄了佤族、景颇族、独龙族、苦聪人、傣族、摩梭人等 6部云南少数民族社会历史科学纪录片,成为国内第一个用影像记录少数民族社会历史的创始人。历任云南省文联副秘书长、秘书长、省戏剧家协会副主席等职。谭碧波一百岁后的人生,仿佛他从下往上倒着生长的头发,又如同回归到孩童。在我眼中,谭老褪去了荣誉,谦卑、率真、自然。问他是否认可社会冠以他的革命家、人类学家、民族学家、作家、影像家的称谓?他说他什么家都不是,顶多算半个,都是跟着人家学习,写点剧本,拍几个纪录片。他说:“我的剧本有很多都是讲阶级斗争,在当时的大环境中我也受影响,但是现在我反对阶级斗争,不人性!”历时一月的拜访、交流,谭老畅所欲言,知无不答,从他的童年谈到跨世纪的感受;从军阀的言行说到红军不拿老百姓一针一线的纪律。他说:“你想知道什么,我都愿意告诉你,只要对你们有用处就好。”谭碧波的一生经历过求学、逃难、妻子被封建家庭虐待致死、革命、战争、疾病、延安整风运动、“五反、”“三反”、“文化大革命”批斗审查等等种种苦难,谭老最认可著名画家袁晓岑先生说他“换骨脱胎”的总结。但无论在何时、何地,他从未放弃过对艺术的追求,他的百年人生,就是一部特殊的、两个社会相结合的艺术实践史。那我们就从他的人生轨迹开始,按照年代顺序来梳理这部艺术史吧!

效命沙场 心系艺术

1913年冬月初三,谭碧波出生于永胜一个封建地主家庭,童年与少年时代过着衣食无忧的生活。十七岁时,家里人为他定下了婚事,女方十八,名欧阳玉昆(小时候拜教书先生为干爹冠以毛姓)。妻子过门两年后,由于受尽封建家庭的虐待,自我了结了生命。因此,青年时代的谭碧波决心脱离封建家庭,并以此作为自己寻找真理、投奔革命的动力。谭老说:“她的死给了我勇气,使我不惧千难万险,百折不挠。下定决心:至穷无非讨口,不死定要出头!”1934年一心要寻找自由的青年谭碧波身无分文离开了家乡,他本来对诗文书画有着远大的抱负,但当时正值抗日浪潮汹涌澎湃,他便决心投身于抗日,为国效命疆场。经昆明、越南、海口、香港、上海一路北上,历经了无数的饥饿、穷苦、混乱、危险和自然的灾难。他的理想并非因此就搁浅,上海的书店有一种大减价的“一折书”,他购买了三十几本,专心读书。而且,由于他的志向始终是想当画家,就给素不相识的苏州美专校长颜梁文写信,恳切请求他的帮助,希望能免费进入苏州美专学习。颜梁文也回信了,但免费的事不可能。

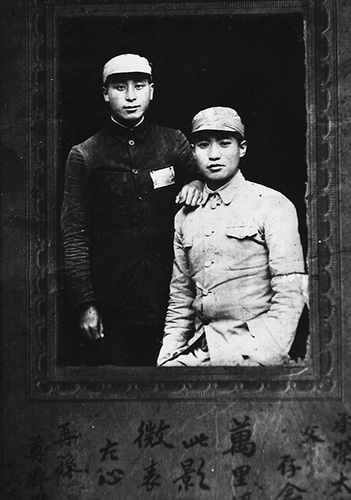

谭碧波参加革命前的少爷模样

既然理想落空,就只能暂时在军队,但其间他的意志也得到极大的锻炼。在徐州军官干部补习所学生队的光床板上,买不起被子盖的严冬,他用孟轲的话鼓励自己熬过刺骨的寒冷:“天将降大任于斯人也,必先苦其心志、劳其筋骨、饿其体肤、空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能!”1936年在国民党中央工兵团,他挑土方到磨破肩头,常常要忍受碰不得的疼痛,他就用越王勾践卧薪尝胆的典故激励自己,他自己挺住。负重日行军百里时,他庆幸童年时为躲避土匪追杀,随父深居大山常走几十里练就的脚力和毅力。从小心性高洁的他身在国民党军队几年,使他看透了国民党腐朽的统治机构和官僚政客的腐败,在感到前途茫茫的时候,唯一的理想还是:找一条学文、学艺术的门径。

1937年“七·七”卢沟桥事变爆发后,吓退了很多平时高谈阔论、热血报国的青年,但傅作义成了抗日英雄一事如一线火光照亮了谭碧波的心,他进步的思想得到了启发,他坚定了献身疆场的决心和报国的志向,一心要往前线去。并且在交了报名费就没钱吃饭的情况下,他仍毅然报考了中央军校,只是突发的痢疾让他止于体检关,后来只好去了榴弹炮军士连。直到 1937年底“民族革命大学”在武汉招生,他冒着军营里对逃跑者枪毙、对反抗者就地枪决的危险,悄悄报名并考入了,用勇敢刚强的决心,使自己走上了用革命争取自由的正道。用他的话说:“步、骑、炮、工、辎,只差辎重兵没有学了,要是在军队里是个多面手,可是我的志愿不在军队,进入军营是混一口饭吃。”

也许生命的真道总是要经历一波三折才能找到,谭老回忆:“进入民族革命大学后,才逐渐发现阎锡山一开始讲的抗日,后来越来越反动,他所成立的‘敌区工作团’专门与八路军争夺政权,不是抗日而是与共产党为敌。这又让我再一次下决心,一定要走上真正的革命道路,要去延安,再一次冒死也要去。”

参加革命后与战友珍贵的唯一一张照片

疆场亦舞台 烽火结良缘

1940年投奔延安后,谭碧波在西北文工团、陕甘边区文协从事文艺、戏剧创作工作,担任过文工团副团长、团长。在硝烟四起的战场,一方面要随时迎战,一方面要创作演出文艺作品,谭碧波的绘画天赋和文学理想被发现,并得到发挥,因此他被随营工作团争取过去,并开始了戏剧创作与组织演出等工作。1942年5月 2日至 23日,在延安整风期间,毛泽东亲自主持召开了有文艺工作者、中央各部门负责人共 100多人参加的延安文艺座谈会,谭碧波以戏剧指导的身份列席了在延安杨家岭一个普通会议室召开的文艺座谈会。有资料称,他是我省唯一参加过延安文艺座谈会的历史见证人。对于《讲话》发表前后延安文艺界发生的变化,谭老有着切身的体会——过去的文风是好高骛远,学风不求甚解,言必称希腊,演戏也是贪大求洋。座谈会以后延安文艺界也懂得了文艺要为大众服务、要深入到工农兵当中。这之后,他就走上了凭着作品说话的剧作家之路。云南人民出版社 1994年 5月出版的《谭碧波戏剧创作选》中选入了延安时期的四部作品:大型话剧《阶级仇》是反映解放前夕,农民与地主阶级进行生死搏斗的壮烈情景;《睁眼瞎子》和《铁锁开了》是在延安秧歌运动时期产生的作品,呈现出了浓郁的陕北农村的乡土气息;《分家》是揭露地主家庭腐败没落,内部勾心斗角的丑剧。

与妻子欧阳燕烽火结良缘

1943年,谭碧波在中央党校学习期间,参加了延安整风。之后,他还参加了解放战争,在前线作战,几次与子弹擦肩而过,在后来的“坦白运动”、“抢救运动”中,又跨过了几道鬼门关。而他的最好的战友吕崇实却没有他这么幸运,他跳入蓝家坪党校三部旁的泥沙河里被泥沙挤死了。1949年,谭碧波经组织同意,得以去沈阳治疗战争中积累的伤病,期间,老同事们开始催他成家,并介绍了东北军区测绘学校工作的年仅 20岁的潘素珍做他的女朋友,谭老当时觉得年龄差距太大不可能成,没想到机缘巧合不但促成了这对同为革命抛洒过热血的战士,还让他们携手走过了 60余年的风雨。潘素珍原名娄桂兰,与谭老结合后,被谭老前妻的身世感动,自愿改姓了欧阳,谭老说她是一只北方飞来的小燕子,遂名燕。笔者在欧阳老师工作过的昆明市卫生局了解到,她的工作能力非常强,待人温和,对其好评如潮。与谭老交流时,我曾问他,欧阳老师如此优秀,是不是受到他的影响?谭老打着手势迅速回应:“不是我影响她!是她影响我啊!她从一个奴隶成长为国家干部,她是相当了不起的。”再查资料,让笔者有所明白。欧阳老师身世坎坷,7个月时母亲病故,父亲拉扯她太艰难,把她送给了人,换得两斗包谷。到 6岁时,随义母为奴,为奴隶主放猪。15岁才被共产党解救,选送她进入抗日军政大学,后来才有了工作。她和谭老生养了 5个孩子,有 3次生产时谭老都不在身边,要么是工作出差、要么是被批斗。在那样扭曲、艰难的年岁中,她不但在革命劳动中成为榜样,还把孩子们都养育成人,并且都很成器,大儿子谭乐山不但自学考上了大学,还争取到了美国康奈尔大学奖学金留学美国,并在美国定居;小儿子谭乐水现任云南大学东亚影视人类学研究所常务副所长,云南大学民族研究院人类学专业影视人类学方向硕士生导师,云南艺术学院客座教授,云南电视台编导、摄像、艺术监审,近年来组织策划影视微信公众平台“片段”;女儿们都随母姓欧阳,各自有自己的事业。老人家已于 2011年 12月 22日辞世,不能再听她述说这些“了不起”的原由,但笔者想,在生命之路上,共产党给了她重生,一生默默耕耘不言艰辛,是这个信念的支撑;在生活中,丈夫的勇敢、坚强和对她的赏识、敬重,无疑又是一股长久的动力,既滋润着艰辛的生活,又催促着她只能前进。

全家福